会社の経理は何から始める? 設立すぐにやるべき作業と便利なサービス2025.07.25

会社として事業をするには、法人税の支払いなども必要となるため、お金もしっかりと管理しなくてはなりません。しかし、経理の知識がなければ、会社の経理など何から始めればいいのか、どうすればいいのかもよくわからないのではないでしょうか。

日々の売上や経費の管理から毎年必要となる税金の申告など、経理業務は多岐にわたります。

今回は、会社設立後に必要となる経理業務の基礎知識を、具体的な流れに沿ってわかりやすく解説します。タイパを意識するなら「アウトソーシング」という手もあるので、その活用方法も見ておきましょう。

【この記事の監修者】 株式会社Bricks&UK Outsourcing業務コンサルタント

経理の業務設計・運用に優れたコンサルタントが、効率的で正確な業務請負いをお約束します。

目次

経理の全体像:日・月・年ごとに行う業務

会社の経理業務は、日々の取引を記録し、それを月ごとに集計し、年度末には決算・税務申告を行うという流れを継続して行います。

実務上は、大きく「日次業務」「月次業務」「年次業務」という3つの時間軸で動きます。

毎日行う「日次業務」

会社のお金の動きをすべて記録・管理するのが日次業務です。具体的には次のようなことを行います。

- 現金・預金の管理

- 経費の精算

- 帳簿や伝票への記入・入力(記帳)

日次業務を着実に行ってこそ、そのまとめとなる月次・年次業務もスムーズになります。

月ごとに行う「月次業務」

月次業務では、月ごとのお金の流れや収益・費用をまとめる作業を行います。これにより、会社の毎月の財務状況を把握することができます。

- 請求書の発行・支払い

- 売掛金・買掛金の管理

- 給与計算・支払い(従業員がいる場合)

- 試算表の作成

売掛金とは、未回収の商品代・サービス料などを指し、買掛金とは未払いの仕入代などを指します。管理を怠ると、資金不足や支払遅延などのトラブルにつながります。

年に1度と締めくくりの「年次業務」

年次業務には、年に1度行う業務と、決算など1年の締めくくりとして行う業務とがあります。

- 年次決算

- 法人税・消費税などの税務申告と納付

- 労働・社会保険に関する手続き

- 年末調整

年次決算では、1年間の取引すべてを集計し、貸借対照表や損益計算書といった決算書を作ります。この決算書にもとづいて、法人税など必要な税金を計算し、税務署に申告・納付します。

従業員がいる場合には、1年間の給与額の確定に伴い、源泉徴収した所得税の過不足を調整します(年末調整)。

また、給与額の変動による社会保険料の標準報酬月額の変更届の提出、労働保険の年度更新なども必要です。

設立直後にすべき経理の準備

会社設立後に経理を行うには、まず次のような準備が必須です。

- 事業用口座の確保とお金の管理

- 領収書・請求書の管理

- 会計ソフトの導入

それぞれ詳しく説明します。

事業用口座の確保とお金の管理

会社のお金と個人のお金を明確に分けること、これが正確な経理業務の第一歩です。個人事業では個人と事業用で同じ口座を使うケースも多いですが、法人になったら事業専用の口座を持つのが一般的です。

とはいえ、現在はこの法人口座の開設が厳しくなっているという現状もあります。

法人口座開設の現状

近年、架空口座などを使ったマネーロンダリングや、口座の不正利用による犯罪の増加で、法人口座の開設も審査が厳格化されています。特に新規設立の中小企業は、事業内容などを細かく審査されます。

審査で事業内容が不明瞭と見なされれば、口座開設が認められないことも。法人口座を持てなければ、対外的に信用度が低くなる、資金調達に不利になるなどのデメリットがあります。

法人口座開設時の注意点

法人口座の開設には、架空の企業などでないことを証明する必要があります。次のような準備をしておきましょう。

- 法人口座開設に必要な書類はすべて揃えておく

- 事業内容を具体的に説明できるようにしておく

- 具体的な事業計画書を作成する

- バーチャルオフィスでなく、独自の事務所を構える

- 自社のウェブサイトを作成し、会社情報や事業内容を公開する

法人口座の開設に必要な書類は、各金融機関の公式サイトに記載があります。信頼してもらうには、何が必要かをあらかじめ確認し、もれなく揃えておくことが必要です。

登記と他の資料に書かれた内容が一致しない、資本金額が50万円未満など低いといったことも、事業の実体を疑われる要因となります。

個人の銀行口座を使う場合の注意

法人口座の開設ができなくても、事業はできます。既存のプライベート口座を使い続ける方法もありますが、その場合はその口座を事業用専門にすることをおすすめします。

もしくは、別の金融機関に新たな個人口座を作り、事業用として使うのも1つの方法です。

どちらにしても、次の2つはしっかり守ってください。

- 事業用とプライベートの支出は厳格に分ける

- 口座と帳簿の記録が必ず一致するよう、日々の記帳を怠らない

大企業との取引を希望するなら特に、法人口座がないことは不利になります。

メガバンクよりは地方銀行や信用金庫、地方銀行よりはネット銀行の方が難易度は低いですが、信頼性も下がる傾向であることは理解しておきましょう。

領収書・請求書の管理

領収書や請求書は、取引の証拠書類となります。記載内容が不十分だと経費などの証拠にならない恐れがあるため、確認・記録し、法令に則って保管しなくてはなりません。

領収書=支払済の証拠として保管

現金やカードで支払った際に発行される領収書やレシートは、次の3点が重要なポイントとなります。

- 宛て名が会社名または自分の氏名である

- 日付・金額・支払先が正しく明記されている

- 原本である(コピーは不可)

受け取った直後に内容を確認し、用途などをメモしておくと後の整理が楽です。日が経つと、忘れたり紛失したりしがちなので、日々管理していきましょう。

一般的には、月ごとにまとめると便利です。用途別に分類する方法もありますが、細かく用途を分けると煩雑になりがちです。

月ごとにまとめ、その中で用途別に分けるなど、自分の管理しやすい方法を見つけてください。

請求書=支払予定の根拠として保管

仕入れや備品購入など、後日の振り込みで支払う取引で発行される請求書。請求書も、受け取ったら次の3点を確認します。

- 宛名が会社名である

- 請求内容・金額・振込先が明記されている

- 支払期日が記載されている

内容を確認したら、支払予定日や処理状況を請求書の余白にメモするか、Excelなどで支払管理表を作り記録しておくと、支払い漏れを防げます。

請求書も、月ごとにまとめるのが一般的ですが、自分のやり方で統一すれば問題ありません。

仕入れや外注費など、消費税の仕入税額控除の対象となる取引については、インボイス制度に対応した請求書(適格請求書)であることが必要です。

請求書に「適格請求書発行事業者の登録番号」が記載されているかを確認しましょう。

会計ソフトの導入

コスト削減のため、会社設立当初は帳簿を手書きで作成する人も。しかし、設立当初から会計ソフトを導入することをおすすめします。

手書きでの作業は時間がかかるだけでなく、ミスが起こりやすい、間違いに気づきにくいなどの大きなデメリットがあります。

いっぽう、会計ソフトの活用には、次のように複数の大きなメリットがあります。

- 日々の入力作業の負担が激減する

- 決算書も自動で作成してくれる

- 知識がなくても使いやすい

- 銀行口座などの利用情報を自動で取り込める

- 取り込んだ情報を自動で仕訳してくれる

最初は設定などに戸惑うかもしれませんが、使い始めれば手放せなくなるでしょう。

後で困らないために!経理作業のポイント

会社設立直後の忙しい時期、経理はどうしても後回しになりがちです。しかし、日々の積み重ねが大切、かつ同時に3つの時間軸で動くのが経理の仕事。スケジュールを守って正確にこなさなくては、後で自分が困ります。

あらためて、会社の経理に欠かせない作業の重要なポイントを解説します。

仕訳と記帳を怠らない

経理の基本であり、重要なのが、日々の取引を記録する「仕訳」と「記帳」です。会社のお金がどのように動き、何に使われたかを正確に把握するための土台となります。

繰り返しますが、仕訳や記帳は日々の積み重ねが大切です。後でまとめて行おうとすると、作業量が多くなり時間がかかります。

それだけでなく、その時には覚えていたことも忘れてしまったり、請求書などの紛失にも気づけなかったりして、処理に時間かかかるほか、正確な記録が残せません。

仕訳とは?

仕訳とは、会社のお金の動きを、簿記のルールに則って分類することです。1つ1つのお金の動きを「借方」「貸方」に分け、対応する勘定科目(売掛金、借入金、地代家賃、消耗品費など)を当てはめます。

この分類を間違えると、帳簿の数字が合わず、正確な財産や利益の状況を把握できなくなるほか、決算や税務申告時に困ることになります。

記帳とは?

記帳は、仕訳した内容を帳簿に記録していく作業です。帳簿には、すべての取引を時系列で記録する「仕訳帳」や、勘定科目ごとに集計する「総勘定元帳」などがあります。

帳簿は決算書の作成に必要となり、税務調査が入れば提示・提出を求められることも。そのため、怠ることなく、かつ正確に記録しなくてはなりません。

現金・預金出納帳を正確に作成する

帳簿の中でも、会社のお金の流れをダイレクトに反映させるのが、現金出納帳と預金出納帳です。会社の資金繰りの状況を正確に把握するには、出納帳が正確でなくてはなりません。

現金出納帳とは、会社の現金の出し入れを記録する帳簿のこと。預金出納帳は、銀行口座の入出金を記録する帳簿です。これらによって、会社に現金・預金がいくらあるのか、何に使われたのかがすぐに確認できます。

経費精算の明確なルールを作る

経費精算とは、事業のために個人で立て替えたお金を、会社のお金から払い戻す手続きのこと。日々発生し、あらかじめ金額がわからない交通費や消耗品費、交際費などは、いったん立て替え、後で経費精算するのが一般的です。

ただし、従業員が増えるほど経費精算はトラブルになりやすいため、ルール化も必須。次の内容を明確に定めたガイドラインを作りましょう。

- 経費の定義:何を経費とするかの範囲

- 精算の流れ:申請の流れ、誰が承認し、いつ支払われるか

- 経費の上限額、申請の期限

- 領収書がない・紛失した場合の対応、代替書類

- 申請フォーマットの統一

経費の内容に応じた勘定科目も明確化し、共有しておくと仕訳の精度が上がります。不正を防止するには、自己決裁や例外を禁止することも必要です。

売掛金・買掛金の管理を徹底する

お金の流れを把握する上で、売掛金と買掛金、つまり未収金と未払金の管理も重要です。

売掛金の確認

請求書の発行日や支払期日、入金状況を正確に記録し、期日に入金されない場合には速やかに担当者や相手方に確認します。

管理にはExcelやスプレッドシート、会計ソフトなどを活用します。

買掛金の管理

請求書などで支払期日を確認し、期日までに支払いができるように準備をします。口座の残高を確認し、足りなければ資金移動などの対処をします。

会計ソフトには、支払期日のアラート機能があるものもあります。

売掛金の入金と買掛金の支払いのタイミングがずれると、売上はあるのに支払いができない、といった事態に陥ることも。過剰な売掛金なども重なって「黒字倒産」となるケースは少なくありません。

知っておくべき税金と税務申告の基礎

税金も、会社の運営には避けて通れません。法人となれば納める税金の種類も増え、申告・納税がより複雑になります。

経営者として知っておくべき、主な税金の種類や税務申告の基礎的な知識を押さえておきましょう。

会社が納める主な税金の種類

会社にかかる税金は、主に次の3つがあります。これらは「法人三税」とも呼ばれ、利益や事業活動に応じて課されます。

| 税金の名称 | 概要 |

|---|---|

| 法人税 | ・事業で得た利益に課される税金 ・決算で確定した所得をもとに計算、国に納める |

| 法人住民税 | ・法人税の額に応じて計算される「法人税割」と、会社の規模に応じて課される「均等割」の合計 ・「均等割」は赤字でも納税義務あり ・会社所在地の都道府県と市区町村に納める地方税 |

| 法人事業税 | ・事業に伴い使用する道路やインフラなどの行政サービスに対して納める地方税 ・所得に応じて課税 |

このほか、事業内容や所有する不動産などによって、たとえば次のような税金を納める必要があります。

- 消費税

- 不動産などにかかる固定資産税

- 契約書を交わす際の印紙税

自社の事業にどのような税金がかかるのか、把握しておかねばなりません。

法人三税の申告と納税の流れ

法人税や法人住民税、法人事業税は、自社で計算して申告し、納付する「申告納税制度」が取られています。流れは次のとおりです。

1)決算書の作成

会計期間(通常は一年間)の収益や費用を集計し、損益計算書や貸借対照表などの決算書を作ります。

2)税金の計算

決算書で確定した利益をもとに、税法にしたがって法人税や法人住民税などを計算します。法人にかかる税金の計算は難しいため、税理士に依頼するのが一般的です。

3)税務申告書の提出

計算した税金の申告所を、税務署や都道府県などに提出します。確定申告書の提出は、原則として決算から2カ月以内にしなくてはなりません。

4)納税

申告書に記載した額の税金を、金融機関を通じて納めます。納税も、申告と同じく原則として決算日から2カ月が期限です。

申告期限は特例で延長できる可能性がありますが、納税の期限は延期できません。

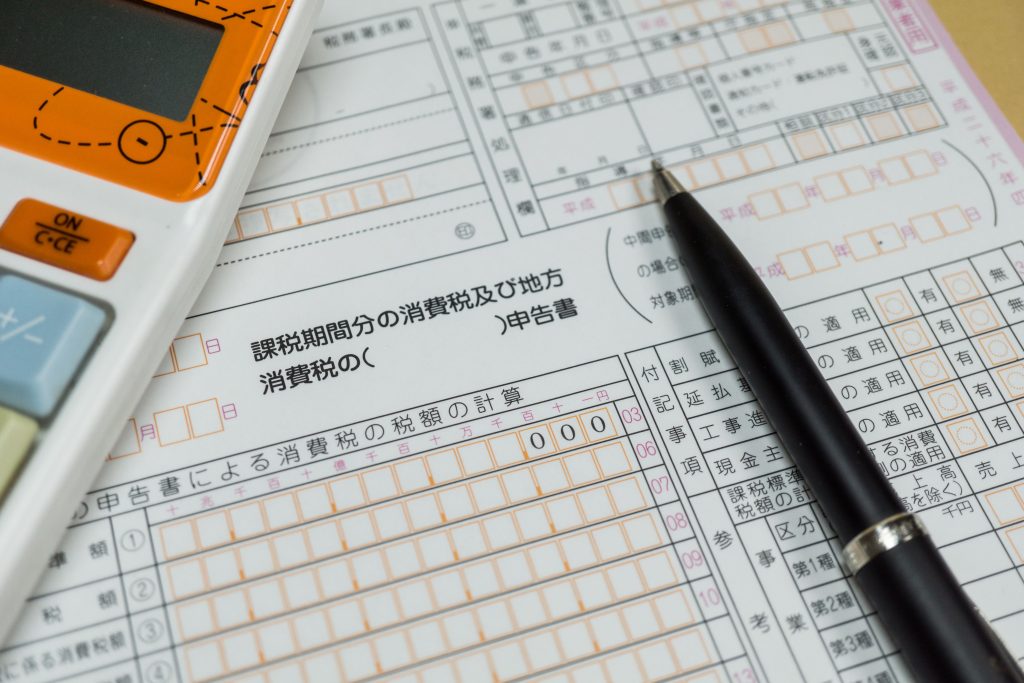

消費税の申告と納税

消費税は、事業者が消費者から預かり、国に納める仕組みとなっています。会社の場合、売り上げ時に受け取った消費税から、仕入れや経費で支払った消費税を差し引いた分を納税します。

インボイス制度の導入により、消費税の申告はさらに複雑化しています。免税事業者があえて課税事業者となることで、消費税の還付やインボイス(適格請求書)の発行が可能になるため、自社の負担や取引先との関係を考慮して決めることも大切です。

会社設立後、原則2年間は消費税が免除される「免税事業者」となります。

しかし、資本金が1000万円を超える場合と、課税売上高が1000万円を超えた場合は、設立直後でも「課税事業者」です。

知って得する!経理効率化のヒント

設立したばかりの時期は、経営者自身が経理を兼任するケースが多いです。経理が重要とはいえ、長時間はかけられません。

本業に費やす時間を少しでも増やせるよう、経理を効率化するためのヒントを紹介します。

会計ソフトを最大限に活用する

まず取り入れたいのが「会計ソフト」です。仕訳や記帳をサポートしてくれる機能だけでなく、次のような便利な機能も備わっています。

- 銀行口座やクレジットカードのデータ自動取り込み

- レシート・領収書の自動読み取り

- 請求書・見積書の作成

- 決算書や政務申告書の基礎データ作成

経理知識がなくても使えるようにできているので、作業時間が大幅に短縮できます。

さらに、会計ソフトと別の経理システムや販売管理システムを連携させれば、売上や仕入の情報も自動で取り込み。入力ミスの防止や二重入力などの手間の削減、ひいては経理業務全体の自動化と効率化につながります。

ペーパーレス化を進める

紙での経理業務は、保管や管理に手間と費用がかかるほか、スペースも必要となり、紛失のリスクもあります。上司の押印が必要な場合も、出先では承認作業が行えず、時間がかかります。

ペーパーレス化には、次のような方法があります。

紙でなく電子データでの処理・保存

領収書や請求書など、日々の証憑書類は、紙のものをスキャンして保存したり、最初から電子データで受け取ったりして紙の管理をなるべくなくしましょう。

電子帳簿保存法に基づき保存すれば、税務上も何の問題もありません。保管スペースの確保や確保のための費用、大量の紙をかき分けて資料を探す手間も不要です。

クラウドサービスの活用

会計ソフトならインストール型でなくクラウド版を導入する、クラウド型の文書管理サービスを利用するなど、経理に関するデータや文書はインターネット上で管理するのがおすすめです。

クラウドサービスを使えば、ネット環境さえあれば、必要な情報にどこからでもアクセス可能。複数人で情報を共有するにもスムーズです。

データのバックアップやセキュリティ対策もサービス提供側で行うため、安心して利用できます。

ネットバンキングなどキャッシュレス化を図る

現金での経費精算や管理には、次のような手間や時間がかかります。

- 領収書の整理

- 現物との照合

- 現金出納帳への記入

そのため、キャッシュレス決済や金融機関のネットバンキングを積極的に活用することも、経理業務の効率化には欠かせません。

クレジットカードやデビットカード、ネットバンキングでの支払いは、履歴がデータとして残るため、会計ソフトとの連携で仕分け作業も自動化できます。現金のように、数円の合う・合わないで苦労することもありません。

振り込みや入金確認も、ネットバンキングならその場ですぐに確認可能。銀行窓口に並んで時間をムダにすることもありません。

経理ルールの明確化とマニュアルの整備

設立直後だからこそ、業務の手順を明確にし、ルールやマニュアルを整備しておくことが必要です。人数が増えてもスムーズに伝達・引き継ぎができ、正確さや効率性が保てます。

具体的には次の順に進めます。

- 1)お金の動きの可視化

- 2)主要な経理業務の洗い出し

- 3)経理フローの構築

- 4)マニュアルの作成

1)お金の動きの可視化

まずは現状のお金の動きを、書き出すなどして把握します。入ってくるお金と出ていくお金、それをどのように記録しているか、ということです。

たとえばお客さんからは現金をもらう、経費を支払ったレシートが財布にため込んだままだったりするかもしれません。

2)主要な経理業務の洗い出し

次に、そのお金の動きに伴う経理業務を洗い出します。

一般的には、次のようなことが挙げられます。

- レジ締めなど現金の管理

- 銀行口座の入出金の管理

- 請求書の発行や入金確認など売掛金の管理

- 支払いなど買掛金の管理

- 交通費の精算など経費の管理

- Excelや会計ソフトへの入力(記帳)

- 法人税や消費税など税金の納付

- 領収書や契約書など書類の保管

3)経理フローの構築

洗い出した業務について、「いつ」「誰が」「どのように」行うのかを決めます。

1人の場合はすべて自分となりますが、将来的に人に任せたい部分などを明確にしておくとよいでしょう。

4)マニュアルの作成

次に、経費精算のルール、勘定科目の使い方、会計ソフトの操作方法などをマニュアルとして文書化します。

紙でなくデータで保存して誰でも見られるようにしておけば、誰でも一定の品質で作業が行えるでしょう。

会社の経理は外部に任せるのもアリ

会計ソフトやキャッシュレス決済など、経理関連のツールは多種多様です。導入したものの「多機能すぎて使いこなせない」「紙との並行作業で二度手間になっている」といったケースも少なくありません。

自社に最適なツールやシステムの選定にかける時間やノウハウがない場合、経理業務を外部に委託するというのも1つの解決方法です。経理はアウトソーシングに適した業務であり、多くの企業で活用されています。

経理を外部に任せることのメリット

外部委託には、次のようなメリットがあります。

- 本業やコア業務への集中

- 正確性の向上とミスの防止

- 人件費の削減

- 最適ツール導入のアドバイス

- 業務プロセスの見直し

経営者として何より大きいのは、本業あるいはよりコアな業務に集中できるようになることでしょう。経営者の手腕はやはり事業に直結することに発揮したいものです。

請け負うのは経理の専門家なので、ミスが防げ、作業の正確性も高いはず。依頼には費用もかかりますが、従業員1人を雇う賃金・保険料・福利厚生費・教育費などを考えれば、節約になります。

自社の状況に則した業務プロセスやITツールの導入もサポートしてくれる業者が多く、単なる代行以上のメリットがあると言えます。

外部に任せる場合の主な選択肢

経理業務を委託できるのは、次のような専門家です。

税理士・税理士法人

税理士といえば税務のスペシャリストですが、経理代行も任せられます。記帳から決算、税務申告まで一貫して委託できるほか、税務や経営のアドバイスも受けられるのが大きなメリットです。

経理アウトソーシング会社

経理を専門に扱うアウトソーシング業者も多数存在します。領収書の整理から仕訳入力、請求書発行といった日常的な経理業務を代行してくれます。

税理士と提携している、もしくは税理士法人が運営しているケースも多く、その場合は税務に関する業務も委託可能です。

当社「Bricks&UKアウトソーシング」も、税理法人を母体とする経理代行サービス会社です。状況に合わせた柔軟な対応が可能なのが当社の強み。詳しくはこちらのページをご覧ください。

フリーランス経理

経理経験者などが独立あるいは副業で経理代行を請け負うケースもあります。柔軟に対応してくれる可能性が高く、料金も比較的安いのがメリットです。

しかし、業務や知識のレベルが測りにくく、サービスの質に直結するため注意が必要です。信頼性の上でも不安があるため、利用前に実績などをよく確認する必要があります。

会社の経理は効率化し、事業成長に集中しよう

会社を設立すると、必ずついてくるのが経理業務です。忙しい日々の中、お金の流れを1つ1つ記録するだけでも結構な手間と時間がかかります。

効率化には、会計ソフトを使う、ペーパーレス化するなどの方法がありますが、最も効果的なのは外部に委託することでしょう。

自社では気づけないことにも気づけ、正しい経理作業が可能になります。これは、正しい事業運営につながる重要なポイントです。

当社「Bricks&UKアウトソーシング」では、経理業務の一部でも丸投げでもお引き受けします。会社設立の直後、経理の正しいスタートを切るためにもぜひ、アウトソーシングの活用を検討してみてください。