個人事業主の経理はタイパを重視!自分にベストな方法の選び方2025.08.19

事業を動かすのに欠かせない経理業務。売上の管理、領収書の整理、仕訳入力…「やらなきゃいけない」とわかっていても、経理は後回しになりがちです。

ですが、経理もミスが許されない、毎日続けなくてはならない重要な仕事です。だからこそ、経理はタイパ(タイムパフォーマンス)をいかに高めるかがカギとなります。

今回は、経理の負担を軽減してタイパを高めるべく、自分に合った経理の方法を見つけるヒントを紹介します。

【この記事の監修者】 株式会社Bricks&UK Outsourcing業務コンサルタント

経理の業務設計・運用に優れたコンサルタントが、効率的で正確な業務請負いをお約束します。

個人事業主も必須の知識!経理の基本

本業の知識や経験は豊富でも、経理となると何もわからない、という人は少なくありません。経理は専門用語や決まりごとが多い業務です。進め方なども、間違えると大ごとになることも。

まずは、経理業務に必要な基本の知識から見ていきましょう。

最低限必要な経理業務とは

経理業務には細かな作業が数多くあります。そのうち、最低限必要なもの、基本の作業といえばこの3つです。いずれも、事業に関するお金の動きを記録し続け、可視化する作業です。

- 記帳(取引の記録)

- 領収書・レシートの整理と保管

- 収支の確認

記帳(取引の記録)

日々の売上や仕入れ、経費などについて、「いつ、何に、いくら使ったか」という取引内容を記録します。事業を始めてすぐなど、取引数がまだ少なければ、ノートやExcelなど使いやすい方法で構いません。

現金や口座の動きだけでなく、カード払いなど領収書が証拠となる支出も忘れず記録しておきましょう。

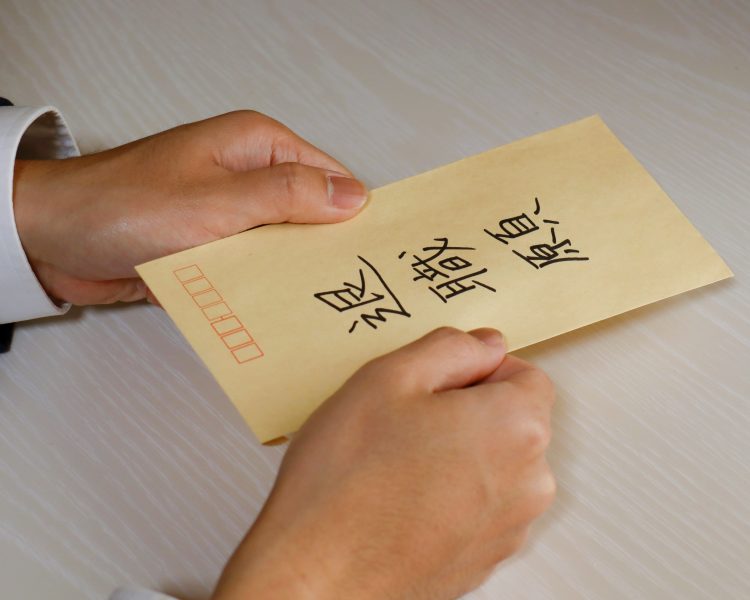

領収書・レシートの整理と保管

買い物など経費を支払った時には、必ず領収書やレシートをもらい、捨てずに保管しておくことが大切です。事業に関する支出だという証拠が必要だからです。

保管方法は、月ごとにクリアファイルや封筒で分けて保管するなどが安心です。できれば、「交通費」や「備品購入」など用途別にも分類しておくと、後で見返したときに役立ちます。

帳簿付けと収支の確認

記帳の内容は、日付や項目ごとに整理した帳簿としてまとめておきます。

「いつ、どこから、いくら入金があったか」「いつ、何にいくら使ったか」などを一覧で確認できれば、事業のお金の流れもつかみやすくなります。

帳簿を見直せば、経理のミスや漏れの防止になるほか、支出の偏りや利益の動きにも気づきやすくなります。記録してまとめる、振り返る習慣づけが、経営を支えることにつながります。

帳簿は、手書きやExcelの表でも可能ですが、利便性や効率性などを考えると、会計ソフトを使うことをおすすめします。

確定申告とは?基礎知識と申告の流れ

事業主には、事業による収支や支出を1年分まとめて税務署に報告、納税する「確定申告」が必要です。これは、所得税を正しく計算して納める手続きです。

申告には、「白色申告」と「青色申告」の2つがあり、どちらを選んでも自由ですが、青色申告の方が正しい税額を算出するため帳簿の作成が少し難しく、必要書類も増える分、控除などの優遇措置が手厚くなっています。

申告時期は、原則として毎年2月16日から3月15日の間と決まっています。前年の1月~12月分の取引について、帳簿を整理し、申告書と必要書類を揃えて提出します。

経理で保存・作成すべき書類とは

事業を行うにあたり、作成や保存・保管が必要な書類は複数あります。税務署からの確認や確定申告の際に必要となることもあるため、しっかり管理しておきましょう。

保存すべき書類(受け取ったもの)

- 領収書

- 請求書

- 契約書

- 通帳のコピー(口座の入出金を記録したページの写し)

- クレジットカード明細

- 見積書

- 納品書

これらは、支出の根拠や取引内容がわかるものとして、原則7年間の保存が求められます。

保存すべき書類(作成するもの)

| 書類の種類 | 概要 |

|---|---|

| 総勘定元帳 (帳簿) | 事業のすべての取引を勘定科目ごとにまとめ中心的な帳簿。青色申告には必須 |

| 仕訳帳 | 日々の取引を時系列で記録するもの。総勘定元帳のもととなる帳簿 |

| 現金出納帳 | 現金の入出金だけを記録する帳簿。現金取引がある場合に必要 |

| 売上台帳 | 売上の内容を記録する帳簿。取引先・日付・金額などを記載 |

| 経費台帳 | 経費の支出を項目ごとに記録する帳簿。両流書と対比させると便利 |

紙でもデータでも、「いつ・誰と・何のために・いくら」かがわかるように整理しておくことが重要です。

経理には専門知識が必要で、やることも日々たくさんあります。最初は本業の片手間でこなせても、事業が大きくなるほど負担は増すばかりです。

そこで、まず利用したいのが会計ソフトです。

会計ソフトでできること

会計ソフトは、手作業では時間がかかる作業を、入力だけで自動化できるツールです。主な機能を活用例は次のとおりです。

| 機能 | できること・活用例 |

|---|---|

| 伝票入力・自動仕訳 | 日々の取引を記録、帳簿に反映 |

| 取引書類の作成 | 請求書や領収書の作成・管理 |

| 帳簿・財務諸表の作成 | 総勘定元帳・試算表・貸借対照表の作成 |

| 経営資料の作成 | 月次決算書・損益計画書の作成 |

| 支払い・入金管理 | 支払予定・振込データ・入金状況の管理 |

| データ連携 | 銀行口座・クレジット明細・給与計算ソフトとの連携 |

| 確定申告への対応 | 申告書類の作成、電子申告への対応 |

| 法改正への対応 | 消費税率変更など税に関する法改正への自動アップデート |

税理士や経理アウトソーシングを活用する場合も、会計ソフトを使うことでデータがスムーズに共有できます。

クラウド型とインストール型

会計ソフトには、大きく分けて「クラウド型」と「インストール型」の2種類があります。基本的な機能は同じですが、使い勝手などの違いがあるので把握しておきましょう。

| 項目 | クラウド型 | インストール型 |

|---|---|---|

| 利用環境 | ネット環境があればどこでも使える | 使用できるPCが限定される |

| デバイス対応 | PC・スマホ・タブレット | インストールしたPCのみ |

| データ保存 | クラウド上に自動保存 | インストールしたPCや社内サーバーに保存 |

| セキュリティ | サービス提供側が管理 | 自社で管理 |

| コスト | 月額制が多く、初期費用は低め | 買切型が多く、長期的には安価 |

| 操作性 | 必要十分な機能で手軽に使える | 高機能で安定した操作が可能 |

| アップデート | 自動で常に最新 | 手動で更新が必要 |

以前はインストール型が一般的でしたが、現在はクラウド型が主流となっています。外出先からでも、どのデバイスからでもアクセス可能という利便性は、クラウド型の大きな魅力です。

また、データはクラウド上にあるため、PCの故障などにも影響されません。税制改正に伴う変更や機能の追加など、アップデートも自動で行われるので安心です。

経理業務を外部委託する場合にも、クラウド型ならデータ共有がしやすく、連携もスムーズです。

導入の流れと注意点

実際に会計ソフトを使う際の流れと注意点を見ておきましょう。

導入の流れ

- 1)何を効率化させたいかを明確にする

- 2)目的に合った会計ソフトを選ぶ

- 3)無料体験版などで使いやすさなどを検証

- 4)選択したソフトを契約、初期設定して始める

会計ソフトは複数あるため、まずは無料体験版や無料プランで操作性などを確認するのがおすすめです。

初心者向けの入力アシストや、用語説明などのわかりやすさ、操作のしやすさなどで自分に合うものを選ぶことが重要です。実際に入力して試してみてください。

ただ、無料プランには機能制限もあり、過去データの閲覧ができないなど不便なことも。問題なく使えそうなら、そのまま有料プランに移行すると便利です。

会計ソフトの注意点

会計ソフトは便利ですが、選び方・使い方によっては十分にメリットが得られないことも。導入する際は、次のようなことに注意してください。

- 自分が見やすい・使いやすいものを選ぶ

- 知識が乏しい場合はサポート体制も重視する

- 不要な機能が多くないかもチェックする

- 他のツールとの連携可否も確認する

- 決算期など忙しい時期の導入は避ける

会計ソフトは、他のツールやサービスと連携することで、より効率的に使えます。

たとえば、経費精算システムや在庫管理システム、POSレジといった業務ツールとの連携、自分が使っている銀行口座やクレジットカードなどとの連携を確認しておくと安心です。

人を雇えばタイパ最強?でもコスパは・・・

会計ソフトを自分で扱うにも負担が重いと感じるなら、人を雇うという選択肢もあります。ただ、人を雇うにもメリット・デメリットがあるので、どちらも把握しておくことが大切です。

経理人材の選択肢

経理人材の確保には、次のような選択肢があります。

| 形態 | 特徴・メリット |

|---|---|

| 正社員 | 長期的に任せたい場合に最適。責任範囲も広い |

| 契約社員 | 期間限定で任せたい場合向き |

| アルバイト | 簡易的な入力作業など、補助的な作業を任せられる |

| パートタイマー | 業務量が少ない場合など、短時間勤務で任せられる |

| 派遣社員 | 即戦力の確保に便利、労務管理が不要 |

正社員や契約社員などとして雇用する方法と、派遣会社から人材を派遣してもらう方法があります。

派遣は雇用ではありませんが、教育・福利厚生などのコストをかけずに人材を確保できる、便利な方法です。

人材確保のメリットはタイパの良さ

記帳や帳簿整理などは、慣れている人に任せた方が早く終わるでしょう。事業経営にとってタイムパフォーマンスを高めることも不可欠です。人に任せれば、自分の時間は事業に最大限向けられる。これは大きなメリットです。

経理知識がない人にとっては、「経理がわかる人に任せられる」という安心感も、価値が大きいでしょう。

ただしコスパ的にはデメリットも

人に任せることでタイパは高められますが、コスト面では最適とは言い切れません。人件費は固定費であり、業務量が少なくてもお金が出ていくからです。

また、正社員であれば、給与のほか、教育や福利厚生など、経理業務にとどまらないコストが発生します。正社員でなくとも、一定時間以上の勤務には、社会保険への加入義務などもあります。

派遣社員も、派遣会社への手数料がかかる分、支払いは高額になる可能性が。人材を選べないというのもデメリットと言えるでしょう。

さらに雇用では、雇った人材の業務レベルが期待どおりでないケースも。入社してすぐに辞める可能性、あるいは、頼りにしていた社員に急に辞められる退職リスクなども潜んでいます。

タイパもコスパも高いアウトソーシング

会計ソフト、人を雇う、という選択肢のほかにもう1つ、経理業務を外部に委託するという選択肢があります。

アウトソーシングは、必要な業務だけを専門家に任せられる便利なサービス。タイムパフォーマンスの面でもコストパフォーマンスの面でも、優れた方法と言えます。

経理アウトソーシングとは

経理アウトソーシングとは、記帳や帳簿の整理、請求書の発行などの経理業務を代行してくれるサービスです。

税理士事務所や経理代行サービス業者などが請け負っており、法人でなく個人事業主でも利用できます。

アウトソーシング活用のメリット

経理アウトソーシングなら、手間のかかる作業を減らし、時間効率(タイパ)も費用対効果(コスパ)も高めることができます。

具体的なメリットとして、次のようなことが挙げられます。

- 専門性の高い業務を任せられる

- 一定の業務品質が確保される

- 退職されるリスクがない

- 本業に集中できる

- 繁忙期だけなど柔軟な使い方も可能

- 人件費を抑えられる

経理のアウトソーシング先は、経理のエキスパート揃いです。そのため、より速く、常に正確な作業が期待できます。専門家に任せることで、安心して本業に専念できるのは大きなメリットです。

繁閑の差が激しい場合でも、必要な時期だけ委託することができるため、無駄な人件費をかけることもありません。

任せられる業務と任せられない業務

アウトソーシングは、経理業務の一部でもまるごとでも委託可能ですが、委託すればまったく何もしなくていい、というわけではありません。

任せられる業務とそうでない業務について見ておきましょう。

任せられる業務

経理業務では、次のような業務をアウトソーシングすることができます。

- 記帳(会計ソフトへの入力・仕訳)

- 帳簿の作成

- 請求書の発行、領収書の整理

- 経費精算

- 振込代行

条件付きで任せられる業務

税理士法により、税務書類の作成などは税理士のみができる「独占業務」です。そのため、次のような業務は、税理士法人や税理士と連携している代行業者に限り、委託できます。

- 年末調整業務

- 税額の計算

- 確定申告書の作成・提出

- 決算書類の作成

任せられない業務

次のような業務は、経理アウトソーシングの範囲外です。

- 個別の判断が必要な業務

- 決裁・承認業務

- 現金の管理

- 予算管理や資金調達

- 経営判断を伴う業務

個別の判断が必要な業務とは、たとえば「これは経費として認められるのか」といった可否判断、イレギュラーな事態への対応などです。

承認業務とは、経費申請に対する承認や、支払先への振り込みの最終承認などを指します。

大きな責任を伴う仕事、マニュアル化できない仕事は委託できないと考えるとわかりやすいでしょう。

アウトソーシングの注意点

経理のアウトソーシングにはメリットが多いものの、外部への委託にはやはり注意点もあります。想定外のトラブルや「頼むんじゃなかった」という後悔を防ぐには、次のようなポイントに注意が必要です。

- 委託先は「マッチング」重視で選ぶ

- 任せる業務範囲をはっきり決めておく

- セキュリティ対策の内容を必ず確認する

- 任せきりにせず、「連携」を意識する

それぞれ説明します。

委託先は「マッチング」重視で選ぶ

経理アウトソーシングと一口に言っても、業者によって、請け負う範囲も得意分野もさまざまです。

つい料金の安さで決めたくなりますが、料金だけで決めるのは失敗のもと。自分が期待するサービスを行ってくれるか、コミュニケーションしやすい相手かなど、自分とのマッチングを重視して選びましょう。

任せたい業務範囲を明確にしておく

最適な委託先を選ぶには、まず「何をどこまで任せたいか」をはっきりさせておくことが大切です。その上で希望を相手に伝え、確実に遂行してもらえるかを確認しましょう。

「他社の業務範囲には入っていたし、当然やってくれるものと思ってた・・・」などの誤解もよくあること。

委託先との認識違いで業務が滞れば、トラブルになりかねません。

セキュリティ対策の内容を必ず確認する

経理は機密情報を扱うため、情報漏洩などのリスクは避けられません。委託先がどのようなセキュリティ対策をしているか、ISMS(情報セキュリティマネジメント)などを取得しているかを確認し、信頼できるかどうかを判断してください。

任せきりにせず、「連携」を意識する

アウトソーシングは、「任せて終わり」ではありません。丸投げといっても、資料の送付や最終的な承認など、最低限の作業は必要です。集計された数字の把握を怠ると、経営判断に支障をきたす恐れがあります。

送付や報告のルールを決めたり、定期的なミーティングの機会を設けたりして、連携していくことが大切です。

タイパ重視、最適な方法で経理を効率化しよう

手間や時間がかかるとはいえ、経理は事業の土台となる需要な業務。個人事業主としては、タイパもコスパも高い方法で効率化させたいものです。

大きく分けて、会計ソフトを使う、パートなどを採用して任せる、アウトソーシングで専門家に任せる、という3つの選択肢があります。

もちろん併用も可能ですが、現状や希望などを考慮して選ぶことが大切です。自分に合った方法で負担を減らし、本業に集中できる環境を整えましょう。

コスパもタイパも求めるなら、経理アウトソーシングの活用がおすすめ。当社「Bricks&UKアウトソーシング」は、税理士法人を母体とし、中小企業の経理に精通しています。

法人化を視野に入れている方もぜひ、お気軽にご相談ください。