経理の引き継ぎマニュアルはどう作る?急な退職リスクに備えよう2025.04.11

転職が当たり前とも言われる現在、社内に1人しかいない経理担当者が突然退職してしまい困っている、といった声もよく聞かれます。

担当者が1人、もしくは複数人いても「その人にしかわからない」状態では、引き継ぎなしでの急な退職は大きな痛手ですよね。

そこで作っておきたいのが、引き継ぎマニュアルです。担当者の急な退職や休職など、不測の事態でも業務が続行できるマニュアルを作っておきましょう。

今回は、経理の適切な引き継ぎマニュアルの作り方を解説します。

この記事は私が監修しました!

―――――――――――――――

「株式会社Bricks&UKアウトソーシング」 業務コンサルタント

経理の業務設計・運用に優れたコンサルタントが、効率的で正確な業務請負いをお約束します。

目次

経理の引き継ぎマニュアルとは

引き継ぎマニュアルとは、特に引き継ぎ時に後任者が理解しておくべき、業務のフローやスケジュール、イレギュラー事項などを盛り込んだマニュアルです。

一般的なマニュアルよりも具体的、かつ中身の濃いマニュアルであることが望ましく、部署ひいては会社にとって重要な共有財産ともなるものです。

経理業務を行う際のコツや、途中になっている業務のこれまでの経緯説明、今後やるべきことなどを伝える役割も含みます。

すでに業務単位のマニュアルが完備されている会社でも、このように全体の流れを網羅的に捉えたマニュアルを持っている会社は少ないように感じますね。

引き継ぎマニュアルを用意するメリット

引き継ぎマニュアルを用意しておくことには、次のようなメリットがあります。

- 業務がストップするのを防ぐ

- 業務の質が下がるのを防ぐ

- トラブルやクレームを防ぐ

- 後任者の不安・不満を解消する

- アウトソーシングも可能になる

それぞれ説明していきます。

業務がストップするのを防ぐ

担当者がいなくても、「これを見れば誰にでも同じことができる」というのが引き継ぎマニュアルです。

「あの人がいないからわからない」と業務がストップすることも防げます。

業務の質が下がるのを防ぐ

わかる人がいないと、とりあえず必要最低限の業務だけ行わざるを得ません。ダブルチェックも効かず、業務の質を維持するのは困難です。

そこで役立つのが引き継ぎマニュアル。担当者が代わってもやり方を継承できれば、業務の質も保てます。

ダブルチェックを含めた手順をマニュアルに起こしたり、チェックする人の力量に頼らない検算などのチェック方法をマニュアル化したりするとよいでしょう。

トラブルやクレームを防ぐ

個別のやり取りについて情報共有がなされていれば、社内の別部署との連携がうまくいかなくなったり、取引先とトラブルになったりすることも防げます。

顧客に不満を抱かせ、クレームになるリスクも防げます。

引き継ぎ時に多く発生するトラブルのほとんどが、イレギュラー対応によるものです。

そもそも日頃から、イレギュラーを認めない体制にしておくことをおすすめします。

後任者の不安・不満を解消する

引き継ぎマニュアルがないと、後任者にも不安や不満が生じます。

ろくな引き継ぎもなく丸投げされ、不満やプレッシャーですぐに退職してしまうケースも少なくありません。

しかし、きちんと手順が書かれたマニュアルがあり、かつメンバー内で共有されていれば、新メンバーも不安なく作業できます。

作成したマニュアルは、全員がいつでも見られる場所に常に置き、アップデートして内容が古くならないようにしましょう。

アウトソーシングも可能になる

引き継ぎマニュアルがあれば、たとえば退職を機に経理業務をアウトソーシングするにも、業者への委託がスムーズにできます。

経理を派遣社員に任せることも一般的ですが、その場合、担当が頻繁に入れ替わることになります。

派遣社員にマニュアルを作れと言うのも、業務範囲外となれば契約違反になりかねません。

それを機会に経理アウトソーシングへの委託を決めたお客様の事例もあります。参考にしてみてください。

「経理」と「アウトソーシング」は、実は相性が良い組み合わせです。詳しくはこちらの記事で解説しています。

経理の引き継ぎマニュアルが必要となる場面

経理の引き継ぎマニュアルは、次のような時に必要となります。

- ジョブローテーション時

- 担当者がフルタイムでなくなった時

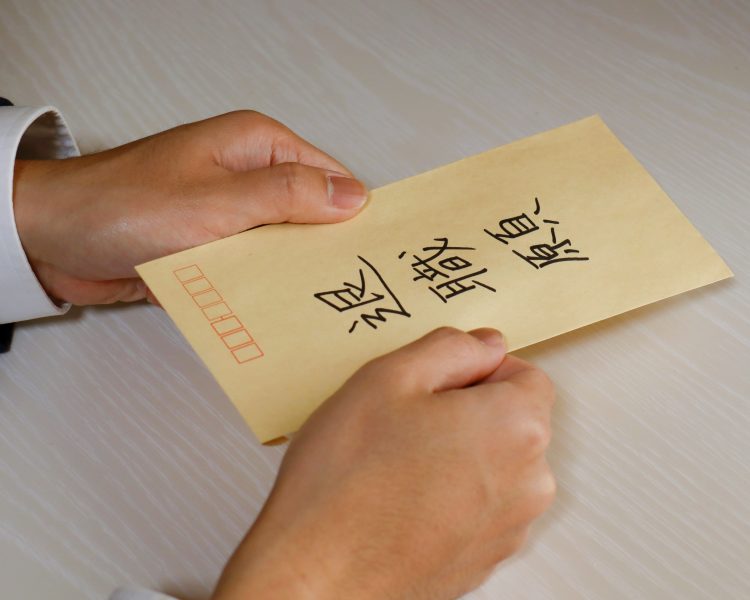

- 担当者の休職時、退職時

「フルタイムでなくなった時」には、育児や介護などとの両立で時短勤務になるようなケースが当てはまります。

働き方改革に伴い、多様な働き方を希望する従業員は今後も増えると予想されますし、人手不足の時代、企業も適応していかねばなりません。

普通のマニュアルとの違い

引き継ぎマニュアルには、一般的なマニュアルにない次のようなことも記載します。

- 作業のコツなどの詳細・ノウハウ

- 特殊な方法で行っている業務などの背景

- 過去のトラブルからの教訓

- 途中になっている業務の進行状況

- 担当者個人が得た気づきなどの共有

このため、一般的なマニュアルより具体的、実践的で、より役立つ貴重な資料となります。

ただし、作り手の担当者が協力的でないと、良い引き継ぎマニュアルは作れません。

引き継ぎマニュアルを作るべきタイミング

引き継ぎマニュアルを作成するタイミングには、大きく2つのパターンが挙げられます。

- 1)すぐに作って常時アップデート

- 2)退職や勤務変更の1カ月前~2週間前

1のパターンがベストですが、実際には2のパターンが多く見受けられます。

1)すぐに作って常時アップデート

今の時点で経理部門に引き継ぎマニュアルがない場合、すぐにでも作成するのがおすすめです。誰かの退職や異動を待つ必要はありません。

急に決まった場合には、マニュアルを作る時間が取れず、口頭であわただしく引き継ぐことになる可能性が。退職者が会社への不満を理由に辞める場合、故意に作らず去ることもあります。

ただし、退職などの予定なく作る引き継ぎマニュアルは、定期的なアップデートが必須です。

作った当時のままで放置、いざ使う時に実務と異なる古い内容では、引き継ぎマニュアルの意味がありません。

退職や勤務変更の1カ月前~2週間前

担当者の退職や短時間勤務などが決まったなら、なるべく早く引き継ぎマニュアルを作成し始める必要があります。

理想は、引き継ぎマニュアルを見ながら後任者に説明する形。そのため1カ月前から、無理なら2週間前には作り始めたいところです。

ただし、担当者が業務時間のほとんどをマニュアル作成に費やしたり、そのために残業したりすることのないよう、少しずつ進めさせる必要もあります。

経理の引き継ぎマニュアル作成に必要な準備

引き継ぎマニュアルの作成は、当人だけに任せるのでなく、会社の業務として進めましょう。個人に任せてしまうと、第三者にわかりにくいマニュアルになりがちです。

誰にでもわかりやすく適切な引き継ぎマニュアルにするため、作成前に次の順で準備を進めます。

- 1)現状の経理業務を洗い出す

- 2)優先順位や重要度を確認する

- 3)そのほか記載すべき項目を確認する

順に見ていきましょう。

1)現状の業務を洗い出す

まずは、現在行っている業務をすべて洗い出します。経理には日次・月次・年次の業務サイクルがあるので、それごとに整理していきましょう。

整理する内容は、次のような項目です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 業務内容 | 具体的な作業内容 (請求書発行、入金の消込、給与計算など) |

| 作業の頻度・期日 | 業務の発生頻度、期日など (毎日、決算時、第一週までに、など) |

| 所要時間 | それぞれの作業にかかるおよその時間 |

| 使用ツール | 会計ソフト、専用システムなどのツール名とそれぞれの使い方 |

| 業務フロー、作業手順 | 業務の流れや各作業の手順を、図や箇条書きリストでわかりやすく説明 |

| 関係部署・担当者 | 関係する人の所属部署や氏名 |

| データ・備品などの保管場所 | 書類やデータ、必要な備品の保管場所 |

ここで洗い出した内容は、必要かどうかも含めて確認するのがおすすめです。

無駄な作業や非効率なフローがあれば、改善することで業務効率化も図れます。

2)優先順位や重要度を確認する

次に、洗い出した業務について優先順位や重要度を明確にします。次のような点を評価して決めましょう。

| 重要度 | 会社全体や外部に与える影響の大きさ (例:決算や税務申告などは重要度が高い) |

|---|---|

| 緊急度 | 業務の締切の厳格さや、期日が迫っている業務など (例:取引先への支払い、給与計算などは緊急度が高い |

| 頻度 | 業務の発生頻度など (例:毎日発生する業務は優先度が高い) |

これにより、どの業務を優先すべきか、どの作業に時間をかけるべきかが判断しやすくなります。

引き継ぎの際も、重要なものから説明し、マニュアルにも詳細な内容を記載することが必要です。

3)そのほか記載すべき項目を確認する

最後に、上記以外で記載すべき、次のような情報を確認しておきます。

| 作業の目的 | なぜその作業が必要なのか |

|---|---|

| 業務の背景 | 業務を行う経緯や始めた背景、もしくは行わない理由など |

| 関連する法規・社内規程 | 業務に関係する法令や社内規程 |

| イレギュラー・トラブル対応 | よくあるトラブルと対処法 |

| 注意点・作業のコツ | ミスが発生しやすい作業の注意点、効率よい作業のコツ |

| 主な取引先・関係者名、連絡先 | 連絡手段、対応に注意が必要な人がいればアドバイスも |

| 問い合わせ先 | 各作業で困ったときの問い合わせ先(社内・社外) |

| ID・パスワード | システムなどに必要なIDやパスワード |

退職などが決定してから作る場合には、途中になっている業務の説明や締切、注意点も記載する必要があります。

経理の引き継ぎマニュアルの作成手順

記載する内容を整理したら、次の順で作成していきます。

- 1)いつまでに完成させるかを決める

- 2)洗い出した内容をExcelなどにまとめ、下書きする

- 3)見直し後、修正・調整して完成させる

- 4)第三者に見てもらい、抜けやもれ、不明点をなくす

順に説明します。

1)いつまでに完成させるかを決める

まずは、いつまでに完成させるのかを決めましょう。マニュアルの作成には、意外と時間がかかります。

退職など区切りとなる日がない場合、完成日を決めないとダラダラと進めたり忙しさに紛れたりして、中途半端になる恐れがあります。

2)洗い出した内容をExcelなどにまとめ、下書きする

Excelでテンプレートを作るなどして、準備段階で洗い出した内容をまとめていきます。

インターネット上で見つかる一般的なテンプレートを使うのも1つの方法ですが、自社ならではの必要事項などが抜けないよう注意してください。

3)見直し後、修正・調整して完成させる

ひととおり作成したら、必ず見直しましょう。特に、文章などに表現しにくいイレギュラー対応や特記事項は、担当者の頭の中だけにあることも多いものです。

肝心なことが抜けていないか、「これも知っておかないと…」というポイントがないかも見直してみてください。

誤字などの修正はもちろん、わかりやすくするために表現や記載の順番、流れなどを調整します。

4)第三者に見てもらい、抜けやもれ、不明点をなくす

別の経理担当者や、経理に詳しくない人など社内で見てもらい、不明点や抜け・モレがないかを確認します。

経理に詳しくない人から見た不明点を解消することで、よりわかりやすい引き継ぎマニュアルにできます。

後任が経理未経験者の場合にも、いちいち誰かに聞く手間がなく、聞かれる他の担当者の時間のロスもなくなります。

しっかりと引き継ぎしたはずなのに、後任者のミスが多発するパターンもあります。

実際に作業を行い、「このマニュアルを見れば、別の人間でも業務が行えるか」を確認する時間も必要ですね。

経理の引き継ぎマニュアル作成のポイント

最後に改めて、より適切な引き継ぎマニュアルを作るためのポイントを押さえておきましょう。

- 何も知らない人が見ることを想定して作る

- 「これだけ見ればわかる」ものを作る

- 要点を簡潔にまとめる

- 流れや優先順位を明確にする

- 「見やすさ」も重視する

- コツやノウハウも共有する

1つ1つ見ていきましょう。

何も知らない人が見ることを想定して作る

引き継ぎマニュアルを作成する際は、引き継ぐ相手を「経理や自社のことを何も知らない人」と想定しましょう。経理未経験の人が後任になっても支障がないマニュアルにするのがベストです。

社内用語や専門用語、略語を使う場合には、補足説明をするなどしてください。

「これだけ見ればわかる」ものにする

引き継ぎマニュアルは、必要なことがすべて書かれた状態にしておきましょう。

「この作業はこのマニュアルで説明しているけれど、こっちの作業は書いてない」「この部分はまた別の資料で確認しないと…」など、あれもこれも見ないと業務が進められないのでは非効率です。

要点を簡潔にまとめる

マニュアルは、さっと見てさっと理解できることも必要です。詳しく説明しようとすると長文になりがちですが、要点を簡潔にまとめ、理解しやすいものにしてください。

ダラダラと文章が続くと、何が重要なのかがわかりにくくなってしまいます。

流れや優先順位を明確にする

経理業務では日次・月次などのスケジュール管理も必須です。効率よく進めるための流れや、やるべきことの優先順位もはっきりわかるように書きましょう。

業務に慣れないうちは、優先順位の判断も難しいものです。周りに支障が出ないようにしなくてはなりません。

「見やすさ」も重視する

マニュアルは、何かを突然聞かれ、すぐに答える必要がある場面で見ることも多いもの。そのため、「見やすさ」も重要です。文字ばかりが続くようでは、どこを見ればいいかもわかりません。

たとえば必要に応じて図解や箇条書きリストで見やすくする、書類作成なら過去の例をコピーするなど。

紙ならインデックスラベルを、Excelならタブを活用するなどして、どこに何が書いてあるかがすぐわかるような工夫も必要です。

コツやノウハウも共有する

引き継ぎマニュアルの極意は、それまでの担当者が得たノウハウやコツを共有し、社内で受け継いでいくことです。これによって、より価値のあるマニュアルが完成します。

単なる業務のやり方にとどまらず、作業のコツや過去のミスやトラブルから得た教訓なども含め、業務の質がより高まる引き継ぎマニュアルを作りましょう。

引き継ぎマニュアルはアウトソーシングにも便利

経理担当が急に退職しても、引き継ぎマニュアルがあれば影響は最小限で済む可能性が高いです。たとえ現時点で退職予定者がいなくても、作っておくのがおすすめです。

引き継ぎマニュアルがあれば、たとえば経理業務をアウトソーシングするにも役立ちます。

急な退職のリスクは、従業員を雇う限りなくなりません。その点、経理を代行業者に委託すれば、退職リスクとは無縁となり、求人広告を出したり書類選考をしたりする手間もいりません。雇用するより低コストになる可能性も高いです。

経理担当の退職が相次いでいる、後任がなかなか決まらない、と言った場合には、経理のアウトソーシングも検討してみてください。

実際に、担当者の急な退職で当社をご利用いただくお客様も少なくありません。

当社「Bricks&UKアウトソーシング」は、引き継ぎマニュアルがなくても経理代行を承れます。

業務設計を行う専任のチームが細かくヒアリングし、当社内でマニュアルを作成します。

もし、貴社が

- マニュアルを作成する時間がない

- 今、経理担当者に辞められたら困る

こんな問題をお持ちでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。