請求書に間違いが発覚したらどうすべき?対処法とミスの防止策を解説2025.05.08

ミスは誰にでもあります。とはいえ、送った請求書に間違いがあれば、支払いが遅れたり、取引先に迷惑をかけたりするほか、会社の信用も落ちかねません。

もし請求書の間違いを指摘されたら、スピーディーな対処が必須です。そして間違いが起きた原因を突き止め、再発防止に努めなくてはなりません。

今回は、請求書に間違いがあったときの対処法や主な原因、トラブルを防ぐための方法を解説します。

【この記事の監修者】 株式会社Bricks&UK Outsourcing業務コンサルタント

経理の業務設計・運用に優れたコンサルタントが、効率的で正確な業務請負いをお約束します。

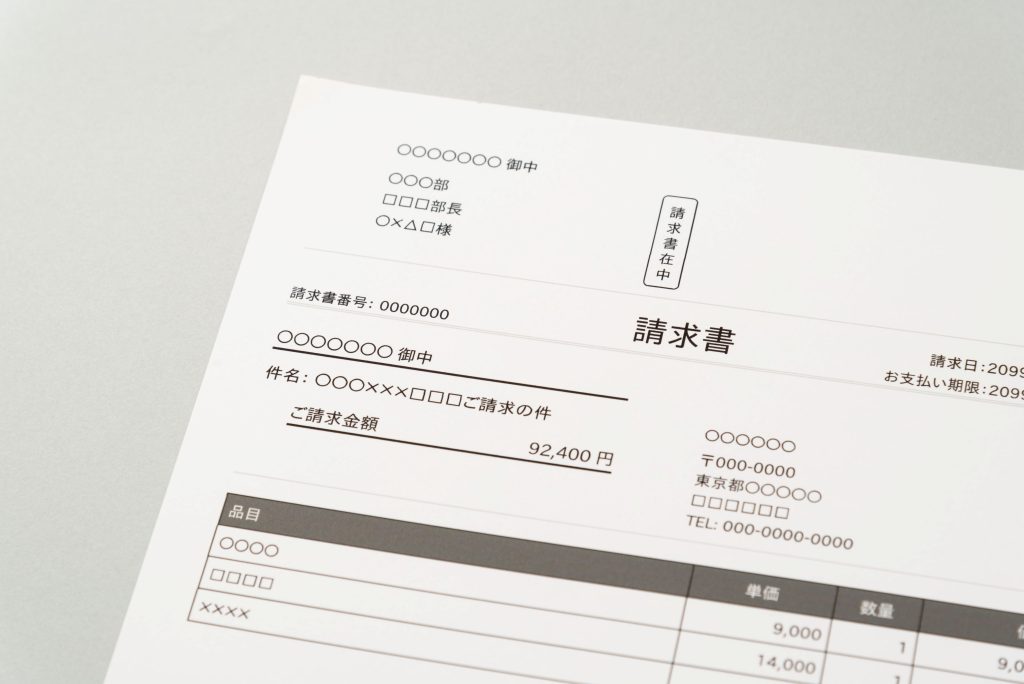

請求書で間違いが起こりやすい項目

請求書の記載内容で、間違いが起きやすいのは次の項目です。

- 日付(請求日)

- 請求金額

- 支払条件(振込手数料、支払期限など)

- 送付先(会社名の間違い、別の会社への送付)

つまり、請求書に記載されている項目のほとんどで、間違いが起こりやすくなっています。

特に間違いが多いのは請求金額です。請求金額には、間違いやすい要素がたくさんあります。

たとえば、単価と数量をかけ間違えた、計算ミスで合計金額が間違っていた、消費税率を間違えていた、適用すべき割引が漏れていた、割引率を間違えた、など。

金額の間違いはトラブルになる可能性も高いので注意が必要です。金額だけでなく、送るべき会社を間違えるなどのミスも重大で、信用問題やトラブルに発展しかねません。

請求書の間違いを指摘されたときの対処法

請求書のミスは、社内にダブルチェック体制がないとなかなか気づけません。間違ったまま発行してしまい、相手から指摘を受けるケースも多々あります。

自社で気づいた場合でも指摘された場合でも、速やかに対処する必要があります。進め方は次のとおりです。

- 1)事実を確認し、謝罪する

- 2)請求書を再発行する

- 3)再発行した請求書をおわび状と共に送付する

- 4)ミスの原因を突き止め、対策する

具体的に見ていきましょう。

1)事実を確認し、謝罪する

請求書の間違いを相手が先に気づいた場合、多くは電話で「間違っているのでは?」との問い合わせが入ります。

まずは内容を聞き、相手には「すぐに確認して折り返し連絡する」旨を伝えましょう。そのうえで、社内で関係者に確認をします。先方の勘違いなどの可能性もあるので、まずは発行元である自社内で事実を確認することが必要です。

こちらの間違いだと確認したら、すぐに電話をし、真摯に謝罪をします。

2)請求書を再発行する

謝罪をした後、どう対処するかについて相手の意向を聞きます。原則として、間違いのある請求書は訂正でなく再発行をすべきです。

訂正のような簡易的対処では失礼であり、改ざんも疑われかねません。「すぐに再発行させていただく形でよろしいでしょうか」など、相手の意向を尊重し、関係の悪化を防ぎましょう。

請求書を再発行する際は、次のような点に注意が必要です。

- 新たな請求書に「再発行」と明記する

- 請求書番号に枝番をつけて区別する

- 新たな請求書の記載項目をすべて見直す

- 再発行でも日付は当初と同じにする

再発行した請求書には、重複などのトラブルを避けるため、再発行だとわかるように明記します。請求書番号には枝番を振りましょう。

もし再発行の請求書にも間違いがあれば、さらなる迷惑となり、信用も一気に失います。細心の注意を払い、間違えていた項目だけでなく、記載内容すべてを再確認しましょう。

再発行の請求書でも、日付は取引の記録として当初発行したものと同じにします。

3)再発行した請求書を送付する

再発行した請求書の送付も、速やかにしてください。送る際は、お詫び文も添えましょう。

元の請求書は、社員が出入りするなら出向いて回収、遠方などの場合は相手にシュレッダーなどで完全に破棄してもらうよう依頼します。

【テンプレート】お詫びの例文

たとえば請求金額が間違っていることを相手から指摘された場合、再発行した請求書に、次のようなお詫びの文書を添付します。

丁寧な文面にしつつ、必要事項を簡潔にまとめることがポイントです。

4)ミスの原因を突き止め、対策する

先方への対処は最優先ですが、なぜ間違えたのかを深掘りせずそのままにしておくと、ミスを繰り返す可能性が高いです。

営業担当者や経理担当者など、関係者に確認をして、根本的な原因を突き止めましょう。

原因がわかったら、それに応じた対応策を考え、実施してください。

ミスの主な原因や対策については、この後の章で解説します。

請求書にミスが起こる原因

請求書のミスの原因には、主に次のようなものが挙げられます。

- 入力ミス

- 転記ミス

- 計算ミス

- 情報共有不足

- 確認不足

- 制度変更への対応遅れ

- 多忙による集中力の欠如

それぞれ説明します。

入力ミス

請求書の作成をパソコンに手入力で行っている場合、入力もれや誤字脱字、数字の打ち間違いや桁・単位の間違いなどが起こりやすくなります。

単純に入力項目を飛ばしてしまうほか、社名の漢字を間違えたり、1,000円のところを100円、1箱を1個などと打ち間違えてしまったり。とくに数字や桁を間違えると大ごとになります。

転記ミス

複数の資料から情報をまとめて請求書を作成する場合、請求金額や顧客情報、商品コードなどの転記間違いが起きやすくなります。

あちこちの資料から必要事項をピックアップして作業をするうちに、注意力が削がれることもあるでしょう。

手書きされた資料からの転記では、読み取りを間違えることもあります。資料と請求書のフォーマットが異なる場合も、転記ミスは起きやすくなります。

計算ミス

商品の単価と数量のかけ間違い、合計の一部足し忘れや計算間違いなどのほか、割引を適用し忘れていたり、割引率を間違えたりするパターンもあります。

また、消費税額を間違える、課税対象額を間違えるなどのミスが起こる可能性もあります。経験が浅い場合、端数処理のルールを間違えることもあります。

情報共有不足

営業など関連部署との情報共有がしっかりされていないことも、請求書にミスが発生する原因の1つです。

たとえば相手と営業担当者との間で金額交渉があった、もしくは会社の移転や担当者の変更があったのに、共有されず古い情報を記載した請求書を発行してしまうようなケース。

部門間のコミュニケーションが足りない、情報共有のルールが決められていない、口頭だけでやり取りしている、といった場合に起こりやすいミスと言えます。

確認不足

請求書を作成した後、確認することなく送ってしまうと、ミスに気付くのは困難です。

たとえば経理担当者が1人しかおらず、他に確認する人がいないような場合。もしくは、複数の担当者がいてもチェック機能が働いていない、項目が明確化されていないような状況でも、ミスの可能性は高まります。

制度変更への対応遅れ

請求書の記載内容は、消費税率の変更やインボイス制度の導入、電子帳簿保存法の改正など、法や制度の変更にも大きく影響します。

そのため、制度に関する情報収集や、何をいつからどうすべきかの判断・実行ができないと、正しい請求書発行ができず、相手から指摘される事態となってしまいます。

多忙による集中力の欠如

どの会社も、経理担当は最小限の人数であることがほとんどです。そのため、長時間労働や大量の作業によって、集中力が低下することもミスの大きな原因です。

ベテランの人でも、疲労がたまれば前述の入力ミスや転記ミスなどをしてしまう可能性は大いにあります。

請求書のミスを防ぐ5つの方法

請求書に間違いがあると、支払いが遅れたり、「いい加減な会社だ」という印象を与えたりします。問い合わせやクレームに対応する時間も、「業務効率化」という観点ではムダと言えるでしょう。

そのため、ミスを防ぐ次のような対策を取る必要があります。

- チェック体制の見直し

- 業務プロセスの改善

- フォーマットの統一

- 会計ソフトや販売管理システムの導入

- 請求書発行や経理全体のアウトソーシング

それぞれ解説します。

チェック体制の見直し・整備

自社で現在行っている請求書についてのチェック体制を見直しましょう。共通のチェック項目があれば見直し、なければミスが発生した項目を含めてリスト化します。

チェック体制自体がないのなら、すぐにルール化して体制を整えましょう。ダブルチェックの体制にするのがポイントです。

業務プロセスの改善

請求書発行業務の流れも見直します。請求書の作成・発行から管理までの一連の業務プロセスを洗い出し、ミスが起こる要因がないか確認します。

作業量が多いなど、多忙が理由でミスが起きている可能性も高いです。業務プロセスの無駄をなくして効率化を図ることも、間違いの防止につながります。

フォーマットの統一

請求書のフォーマットが社内で統一されていない場合は、統一することでミスを減らせます。

バラバラのフォーマットを使っていると、抜けている項目や間違いがあっても他の人が気づきにくく、ダブルチェックでも見逃される恐れがあります。

フォーマットの統一は、ミスの防止だけでなく、自社の業務効率化にも効果的です。

会計ソフトや販売管理システムの導入

手入力をしているなら会計ソフトを、ソフトは使用していても他の業務との連携がないのなら販売管理システムを、新たに導入するのもおすすめです。複数のメリットがあります。

手入力・手計算によるミスが防げるのはもちろんのこと、前項の請求書フォーマットの統一も可能になります。承認フローを設定すればチェック機能の強化になるだけでなく、業務効率化や不正防止にもつながります。

請求書発行や経理全体のアウトソーシング

社内での対策が難しい、もしくはもっと本業に集中したい場合には、請求書発行やその周辺業務をアウトソーシングする、または経理をまるごとアウトソーシングするというのも1つの方法です。

代行業者では専門知識を持つスタッフが業務を請け負うので、ミスのない正確な請求書発行が可能です。経理業務をまるごとアウトソーシングすれば、請求書以外のミスも減らせるほか、より事業に集中できます。

当社クライアントでも、アウトソーシングによって請求書などのミスがなくなり、効率よく時間が使えるようになったというケースはたくさんあります。一例をこちらで紹介しているので参考にしてください。

請求書の間違いはトラブルのもと!早急な対策を

ヒューマンエラーは避けられないとはいえ、請求書の間違いは会社の信用にもかかわります。事実が発覚した場合には、速やかに謝罪し、再発行しましょう。

ミスの原因は複数あります。その都度検証し、経理システムの導入や業務プロセスの改善など、ミスの要因を排除する対策をしていかないと、いつまでもなくなりません。

ただ、その検証や対策にも時間と手間がかかります。社内での対策に限界を感じたら、アウトソーシングも検討してください。ミスのない請求書発行のほか、業務プロセスの改善などにもつながります。

当社「Bricks&UKアウトソーシング」は、請求書発行だけでも経理業務まるごとでも代行いたします。短期間のおためし利用も可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。